2025-10-08 21:58 浏览量:20724 来源:中国酒庄网

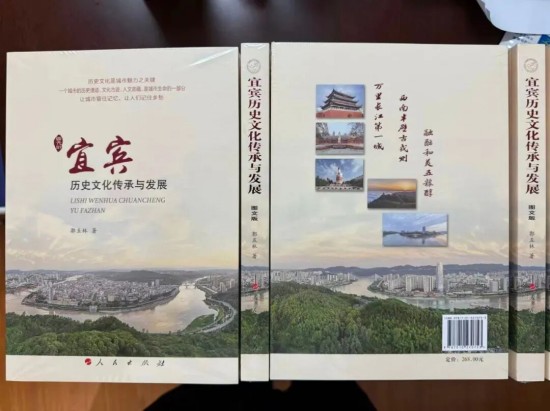

《宜宾历史文化传承与发展》(简称《宜宾》)一书由人民出版社2025年8月出版,作者郭五林,宜宾人,四川轻化工大学法学院教工第二党支部书记、教授。

该书是人民出版社“中国地方历史文化丛书”的宜宾卷,是“中国地方历史文化丛书”的第一部,开启了讲好中国地方历史文化故事的先河,提供了讲述中国地方历史文化故事的样板。

郭五林教授《宜宾历史文化传承与发展》(人民出版社2025年8月出版)第八章《建筑历史文化:岁月失语唯石能言》第四节《锁江亭:范成大为重碧酒更名》,此节以“锁江亭”为时空纽带,通过范成大“更名春碧酒”的微观事件,勾连起黄庭坚、杜甫等历史名人的文化记忆,构建了宜宾“诗酒风流”的千年文脉图谱,体现了四重学术突破与现实启示:

一、诗酒文化的“层累”与“符号化”重构

本节突破传统酒史研究“就酒论酒”的局限,以范成大《七夕至叙州登锁江亭》诗为切入点,结合《酒小史》“王公权荔枝绿”“廖致平绿荔枝”的记载,还原了南宋叙州酒文化的盛况。作者通过“重碧酒”更名“春碧酒”的细节,揭示了酒名变更背后的文化逻辑——既是对黄庭坚“荔枝绿”诗意的承接,也是对“春生秋杀”自然哲学的呼应。锁江亭作为核心空间符号,其“铁索锁江”的军事意象与“诗酒风流”的文人意象形成张力,使这一建筑超越了单纯的地理坐标,升华为“诗酒文化”的实体化载体。

二、历史记忆的“时空对话”与“情感共鸣”

本节通过“范成大登亭—黄庭坚遗韵—杜甫东楼宴”的三重时空叠影,构建了宜宾“名人效应”的传承链条。作者特别强调范成大“用黄庭坚原韵作诗”的细节,展现了宋代文人“敬前贤、续文脉”的传统;通过“叙州长官设宴锁江亭”的场景,揭示了地方官员“以酒会友、以文留客”的待客之道;通过“星桥脉脉向三更”的诗意描写,将七夕节的民俗意象与文人的雅集情怀熔铸一体。这种“时空对话”策略,使历史不再是“过去式”,而是“进行式”——它既在黄庭坚的诗稿中延续,也在范成大的酒盏里重生,更在当代宜宾的酒文化中“重新呼吸”。

三、文化基因的“提取”与“活态传承”

本节深层价值在于从“春碧酒更名”事件中提炼出宜宾“诗酒交融”的文化基因,并探讨其当代转化路径。作者通过“重碧—春碧”的酒名变迁,揭示了宜宾酒文化“因诗而名、因名而兴”的传承逻辑;通过锁江亭“铁索锁江”与“诗酒锁情”的双重意象,展现了宜宾“刚柔并济”的城市性格;通过“吊黄楼”“东楼”等文化地标的并置,印证了“名人效应”对地方文化的反哺作用。这种基因提取,使本节超越了单纯的历史考证,成为一部“宜宾文化基因图谱”的微型样本,为其他地区“文化遗产活化”提供了“保护—利用—传承”的良性循环范本。

四、学术创新与潜在争议

需特别关注本节的“微观史”特征——作者通过范成大“七夕登亭”的个体事件,将南宋叙州的政治生态、文人活动、酒文化变迁勾连一体。这种“微观史”叙事,既具有学术深度,又充满人文温度。而“春碧酒未入《酒小史》”的细节,更引发对“酒名传承标准”的学术反思——是官方记载的遗漏,还是民间口传的偏差?这种争议恰是本节价值所在——它不仅呈现历史,更揭示了历史书写本身的建构性。

本节以“一亭一酒”写活了宜宾的“千年魂”。郭五林教授通过范成大的诗笔、黄庭坚的遗韵、锁江亭的铁索,将宜宾的诗酒文化打造为“时空对话”的学术标杆、“文化基因”的传承样本与“诗意栖居”的实践典范。其对“锁江亭”的当代转译,更可为其他地区的历史文化遗产保护提供方法论启示——真正的文化传承,不是“复制过去”,而是“激活记忆”,让历史在当代人的生活中“重新呼吸”,在诗酒风流中“永续生长”。(作者:任声)

上一篇:郎酒即将亮相“世界50最佳酒吧” 用酒吧语言扩宽国际化消费新场景

下一篇:老领导一行到湄潭县茅台村茅珍茶业集团干净黔茶公司生态茶园指导