2025-07-11 12:29 浏览量:17901 来源:中国酒庄网

毫无疑问,酒行业已经进入“消费者主权”时代。

聚焦酒行业,与消费“贴得最紧”的企业中,一定有郎酒。从持续深化“向消费者再贴紧一点点”,如今的郎酒已构建起一个“差异化优势”明显的“郎味情绪经济圈”。

8月,火把节盛会期间的“中国郎·山之响”西昌演唱会;9月,与央视团队携手打造的2025“中国郎之夜”继郎酒庄园后在遂宁站开唱......

近日,郎酒连续官宣“中国郎”的演唱会,在炎炎夏日持续为消费者带来美好体验的同时,更是在传统白酒淡季投下了的“深水炸弹”。

细看之下,郎酒的音乐营销,是一场在精准洞察消费者情绪需求下的“快准狠”品牌渗透战。

01

“中国郎”多地绽放:

目标是为消费者带来“美好体验”

不得不说,在“为消费者服务”这一块儿,郎酒真的“很会”。

我们先将视线落在8月9日即将在西昌开唱的“中国郎·山之响”2025火把之夜群星演唱会上。

今年,“凉山彝族火把节”将于7月18日开幕,这也就意味着西昌的这场演唱会将在火把节期间拉开帷幕。细看之下,不难发现,西昌站演唱会与彝族火把节深度绑定,绝非巧合。在民族文化复兴与文旅融合的大潮下,郎酒敏锐捕捉到将品牌融入民族节庆IP的巨大价值。

有业内人士分析,火把节承载的集体狂欢与情感释放,为郎酒提供了天然的、高浓度的情绪容器。通过赞助并深度参与,郎酒得以超越简单的品牌曝光,实现与消费者在特定文化语境下的“共庆共生”,将品牌符号刻写入一个族群的文化记忆与年度仪式。

这种“文化锚定”策略,远比铺天盖地的硬广更能降低市场教育成本,在消费者心智中建立更具温度与厚度的品牌联想。

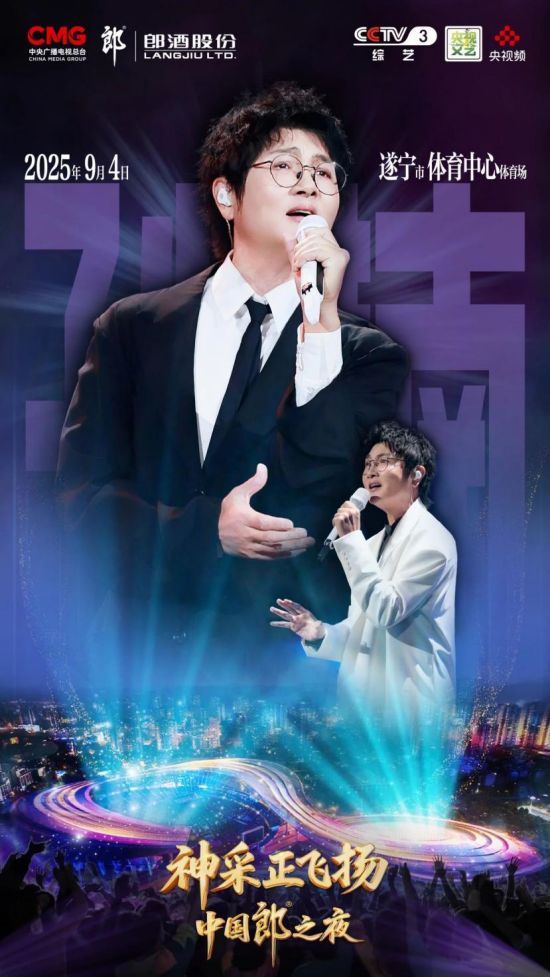

另一边,9月4日的2025“中国郎之夜”遂宁站开唱,这也是该系列在继郎酒庄园站后,落地市场的首站——由孙楠等八位华语乐坛巨星组成的嘉宾阵容,与央视文艺制作天团的强强联手,意味着郎酒瞄准西南大区中“增量蓝海”的这步关键落子。

众所周知,遂宁身处“川酒五大产区”版图,却长期被浓香型白酒主导。对于郎酒代表的酱香型、兼香型,以及其自身品牌拓展而言,这正是亟待深耕的肥沃之地。

不仅如此,在时间上的选择,郎酒亦是用了心思的。9月,正值双节(中秋、国庆)旺季前夕,此时以一场演唱会作为旺季引爆的“导火索”,再合适不过。郎酒以演唱会这种“全名狂欢、覆盖面广”的营销事件为杠杆,撬动这座川中重镇的消费热情与市场认知。通过制造城市级消费节点,郎酒不仅意在刺激即时销售,更深层次的目标是激活一个潜力市场的酱香氛围,为后续渠道下沉与终端动销铺设情感与认知的“高速公路”。在川酒腹地打造“郎味氛围”。

而这一切的背后,可以看作是郎酒持续坚持为消费者带来“美好体验”的衍生作用。

正如郎酒集团董事长汪俊林对郎酒初心的阐释:“酿极致好酒,唯客是尊,酿出世上最好的酒,不断满足消费者的美好生活需求。”从“唯客是尊”到“向消费者再贴紧一点点”,郎酒的“消费者本位”意识领先于酒行业已久,并已经发展成为郎酒发展路径中的“基建”之一。

02

郎酒的“远谋”:

将营销深化为“情绪经济”

万联证券发布研报称:我国消费现状已从过去的“消费升级”逐步进入到“消费分级”的新阶段。具体表现之一,就是“情绪经济”兴起,消费者更加愿意为情绪价值买单。

郎酒的营销发展路径,正是酒业将“普通营销”深化为“情绪经济”的样本之一。

从乌鲁木齐、银川、西昌、遂宁等地的演唱会;到点亮全国地标、全球地标;再到融入火把节、婚宴、端午药根宴等生活仪式......郎酒一直致力于以“全民狂欢”的形式,为一座城市乃至一个地区带来一次属于郎酒人的“郎酒美好时刻”。在当下的大环境下,消费者需要情绪出口,郎酒有能力打造这样一个“出口”,便超越了普通营销单纯卖货的本质,而是上升至“品牌与消费者的双向奔赴”。

更深层次看,郎酒构建的“情绪经济”实则是其面对行业变局的新思路之一。

随着存量竞争加剧,单纯依靠终端渠道的传统促销等不仅面临效果瓶颈,更因成本高企且难以持续。郎酒以“文化共鸣”为突破口,利用音乐、节庆等普世语言建立情感连接,形成差异化品牌认知,大幅降低了在同质化竞争中说服消费者的“心智占领成本”。

同时,通过持续创造与消费者日常紧密相关的“郎味”场景、“郎酒时刻”,郎酒不断强化品牌在用户心智中的独特位置和情感依赖;另一方面,郎酒的七大战略产品,也实现了全场景、全价格带覆盖,打破消费场景束缚,处处关联消费者情绪价值。

这种基于文化认同与情感纽带以及场景覆盖的“软实力”,相比渠道覆盖和价格优势,构筑起更具韧性与排他性的竞争壁垒——它难以被竞争对手快速复制,却能有效抵御市场波动和价格冲击。

当普通营销只能实现“触达”,郎酒的“情绪经济”组合拳已经在实现“渗透”。此时的郎酒不再只是一个单纯的品牌,也是一种甚至好几种场景符号,是消费者日常生活会频繁想起提起、使用到的单品之一。(酒庄头条)

上一篇:川酒全球行走进德国/塞舌尔

下一篇:白酒降度潮,果酒行业人士究竟如何看?(上)